أعترف -بخجل- أنني عندما سمعت أغنية “سألوني الناس” عام 1973 ظننت، رغم إجلالي للعائلة الرحبانية، أن تلك الأغنية المتكاملة جمالياً حد الإبهار من حيث اللحن والكلمات والأداء هي محاولة ذكية لإطلاق زياد الرحباني في سوق الفن، بالاتكاء على تعاطف الناس مع والده عاصي، الذي كان بين الحياة والموت إثر إصابته بجلطة في الدماغ. وقد كان ظني مبرراً لأن لحن (سألوني الناس) كان محكماً ومتطوراً وأصيلاً كما لو أن مبدعه موسيقي موهوب يحترف التأليف منذ نصف قرن، بينما زياد كان آنذاك في الـسابعة عشرة من عمره! والحق أنني لم أخف شكي بصدق انتساب اللحن لزياد، لأن التجارب علمتني أن سوء الظن من حسن الفطن، لكنني تأكدت بشكل قاطع أن سوء ظني كان (آثماً) بشكل مخجل عندما طلع علينا زياد بعد أقل من عام بتحفته الأولى (نزل السرور)، فأيقنت أننا أمام ظاهرة إبداعية فريدة لم تشهد منطقتنا مثيلاً لها منذ خالد الذكر الشيخ سيد درويش، ولم يكف يقيني عن النمو مع كل عمل جديد لزياد الرحباني.

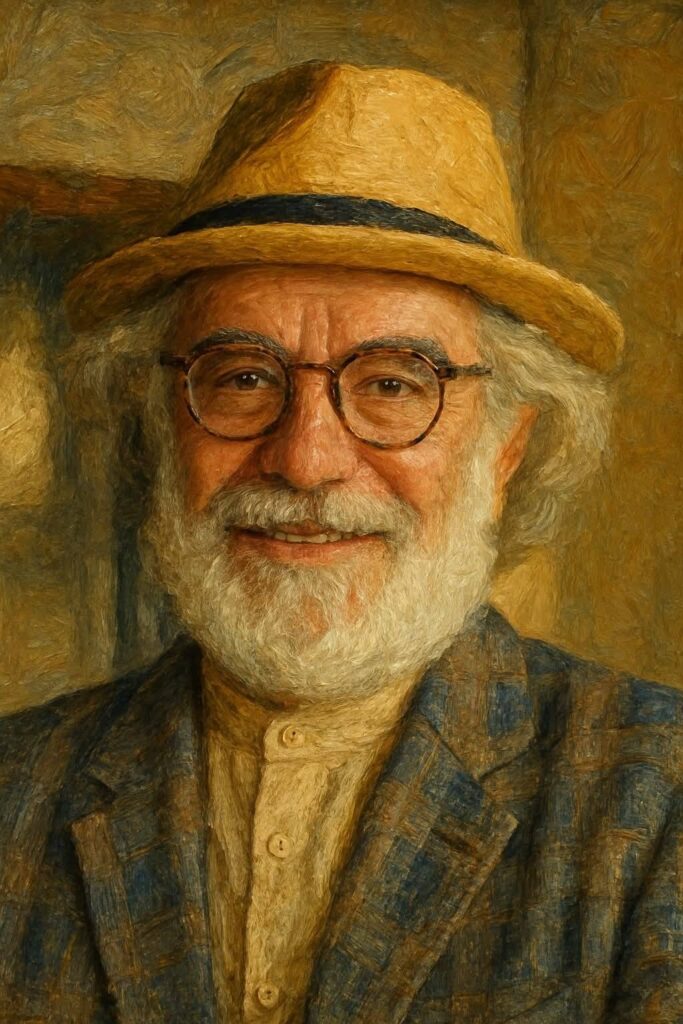

في عام 2008 أجريت حواراً طويلاً مع زياد الرحباني على هامش احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية. أحسست يومها، كما اليوم، أن من العبث تعداد الصفات الباهرة التي أطلقت على زياد الرحباني، لقناعتي أن زياد يفيض عن كل الصفات التي يمكن إطلاقها عليه. قلت يومها: نسيج وحده.

تلك هي العبارة الأنسب لمقاربة عالم زياد الرحباني الوحيد حدَّ الفرادة، في الفن العربي المعاصر.

في عالمنا الغارق في الأكذوبة، المليء بالمتملقين الذين يتفننون في وصف ثياب الملك وإطرائها، جاء زياد الرحباني ورأى الحقيقة بعينيه البريئتين، فأعلن عري الملك من الثياب، وعري حاشيته من الصدق. ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد كما في الحكاية الشهيرة، بل تابع بصدقٍ جارح كشف عريه وعرينا عبر الموسيقى والأغنية والمسرحية والكلمة المجردة.”

يستطيع عود ثقاب أن يثبت حضوره المضيء في قاعة معتمة، لكن عندما تكون الشمس ساطعة فكل مصادر الضوء، حتى القوية منها، تبدو ضئيلة وشاحبة. غير أن زياد لم يذب في ضوء شهرة عائلته ولم يرض أن يكون وريثاً شرعياً للتجربة الرحبانية التي هي الأهم والأكثر تقدماً في مجال الأغنية العربية، فبدلاً من أن يندمج في سياق تجربة الرحابنة ذات الظل العالي، أشاد في مقابلها تجربته الخاصة المتصلة بها عائلياً والمستقلة عنها إبداعياً. ففي المرحلة الأولى من تجربته الإبداعية مع فيروز قدم مزاجاً مضاداً للرومانسية عندما أدخل أكل الخس والتين في كلمات الأغنية وغيَّر من وضعية الحبيب المهجور الذي يستجدي الحب، وجعل فيروز تخلع ثوب “الغيم والندي” وتهجر النار التي “تغفى بحضن الموقدي” لتقلب الطاولة في وجه الحبيب قائلة له “مش فارقة معاي”!

لم تكن ملامح العبقرية التي أبداها زياد في طفولته بخافية عن والده عاصي. وأوضحُ مؤشرٍ على إيمان الأب بمواهب ابنه هو أنه جمع محاولاته الشعرية الأولى وطبعها في ديوان بعنوان (صديقي الله) وزَّعه على أصدقائه. ومن يقرأ تلك الأشعار يجد فيها أهم مكونات عالم زياد الأساسية: نزوعه للعدالة، حبه للخير والجمال، ميله للبساطة، وعلاقته بالله الذي هو عاصمة الخير.

خلال حوارنا أشار زياد لسياسة تعميم التفاهة في الموسيقا قبل أن يصدر الكاتبُ الكَنَدي آلان دونو كتابه “نظام التفاهة”. فقد أشار زياد قبل سبع سنوات من صدور الكتاب إلى أن الموسيقيين في الغرب “…غارقون في تجريبية بحتة، فهم يقدمون أصواتاً هرمونية تجريبية، وآخر همومهم أن يرسخ شيء في ذهنك…شغلتهم أن يكسروا الجملة المفهومة. وإذا طلعت مع أحدهم نغمة بسيطة فهم يعتبرونها سخيفة، يجب تخريبها بطريقة ما، كي يصبح لها طعم! وهذا برأيه نوع من شذوذ في السماع.” يوازي الشذوذ في موضة الثياب الهترئة، السائدة حالياً.

عندما أصدر زياد في عام 1987، مختارات من برنامج “العقل زينة” الذي قدمه لسنوات عبر راديو صوت الشعب في ثلاثة كاسيتات، كتبت مقالاً عنه بعنوان ” زياد الرحباني كاتباً ساخراً”. والحقيقة أن بعض مقولاته ترقى لمستوى عيون الأدب الساخر:

– ” وراء كل امرأة عظيمة لا أحد! الله خلقها عظيمة وليس من الضروري أن يكون خلفها أحد”.

فعندما كانت أمه السيدة فيروز تطلب منه أن يتزوج خوفاً على العائلة من الانقراض، كان يجيبها: “الديناصور نفسه انقرض.”

وعندما سأله أحد الصحفيين : “ماذا تقول لأبناء الأجيال القادمة ؟ أجاب مباشرة : أقول لهم لا تأتوا!”

والحق أن بعض مقولات زياد الرحباني رغم مظهرها الضاحك تعبر عن مدى عمق الجرح في نفسه، فقد تحدث مراراً عن الموت : ” مانحن فيه قارَبَ الموتَ مراراً كثيرة، فالمرء يمكن أن يموت وهو حي. أشياء كثيرة راحت ولن تعود، والوقت الباقي، أحاول الاستفادة منه قدر الإمكان، فما ذهب لن يعود، والعجز أمام هذا الوضع يشبه الموت”

والحق أن زياد قد نطق بأكثر أسئلة عصرنا جوهريةً، ففي عام 1978 أطلق “بالنسبة لبكرة شو؟”، وفي عام 1980 حذرنا من “فيلم أمريكي طويل”

لقد قيل وسيقال الكثير عن زياد إلا أن أعمق وأشمل وأصدق ما قرأته عنه هو كلام أم أرواحنا وسيدة أعمارنا فيروز:

“زياد مثل آلة تصوير تلتقط الصور التي لايستطيع أحد أن يراها، تلتقط الصور الموجودة في العتم، أو التي وُضعت في العتم، وعنده قدرة على مراقبة الأشياء بدقة غريبة، كما عنده تأمل طويل في علاقة الأشياء ببعضها. كل شيء في الحياة له وجهه الساخر، وعظمة زياد أنه يستطيع أن يلتقط ويصور ذلك الوجه الساخر ولديه عمق كبير في معرفة الوجه المأساوي لذلك الشيء. في نظرتنا لزياد، لم أكن أنا في البداية قادرة على تنحية الأم، ولم يكن عاصي أيضاً بقادر على تنحية الأب، لكن زياد وضع الأم والأب جانباً ووضع مطرحهما فيروز الفنانة وعاصي الفنان، ولهذا السبب كانت هناك ضرورة لأن يختار زياد الاتجاه المناسب لفنه، بحرية, سلاح زياد في الفن هو نظرته للإنسان والوجود …سلاحه الشك العميق الذي يخلق جمالية الفن والقفلة الصعبة التي تخلق الأشياء التي تنمو في مواجهة الأشياء التي تشيخ”.